游泳池

喂小刺猬的山洞

从这里上去喂蚕

曾经的教室

曾经的宿舍

女生院南门

女生院

学校南门

我的八一学校记忆

商英红

我的哥哥商英凡,1947年7月出生。当时,父亲正在前方参加青沧战役,母亲在一间农舍生下了他。母亲怀着他的时候,是骑在父亲的马背上跟着部队行军。母亲生下他以后,经常要抱着他躲进闷热的玉米地,躲避傅作义的飞机轰炸。不久,哥哥被送到安国县庞各庄的姥姥家抚养。

父母跟着部队,进入硝烟弥漫的天津,母亲在天津孕育着我。北京和平解放以后,父母又跟着部队,进入百废待兴的北京。1950年1月,母亲在陆军总院生下了我。我比哥哥幸运一些,我 由保姆带着在父母身边长到一岁半。

我和哥哥是一同进入八一学校的,他四岁,我一岁半。

那时,哥哥刚从贫苦的农村来,很瘦弱;那时,我刚刚学着自己吃饭,碗里的稀粥直往袖子里流。

哥哥不少同学的弟弟、妹妹都和我是同学,同学的父母们许多都是老战友。我现在还保留着一张两岁时的照片,是父母到八一学校来看望我和哥哥时的一张留影。照片上,母亲搂着我和哥哥,父亲则搂着两个老战友的女儿 (李小文和魏欣欣),她们都是哥哥的同学。

虽然也有一些同学不断转入转出,但是仍有许多同学都是一起走过天真的童年,走过活泼的少年,一起走进充满理想的青年时代的。

1966年6月,本来应该是我们参加初中毕业和高中升学考试的日子。可是不幸的是,一切都乱了套。我考上师大一附中(也是哥哥的母校),然后考上清华大学 (也是哥哥的理想)的理想破灭了。八一学校,除了校园依旧,一切都变得不可思议了。10月初,我和生活了十五年的八一学校不辞而别。

临走,我独自在校园里四处转了一下,走到小学部图书馆,只见书籍散落一地。我随手捡起一本书,书名是《刘文学》,书的封面上有一枚印章,上面刻着“北京军区八一学校图书馆”。后来,虽经数次搬迁,如今这本书仍然在我的书架上,它是我的“八一记忆”。

1968年,哥哥去了黑龙江生产建设兵团。1969年3月,我去了山西太原264医院当兵,以后定居河南省洛阳市,至今整整四十年了。偶尔回京探亲,有时也会再回八一学校看一看。我曾经见过教美术的秦老师、教生物的孙老师...... 打听初中班主任马老师,说是已经调走了;打听小学班主任王老师,说是因心脏病去世了...... 路上如果遇到八一学校的老教师、老阿姨,她们会主动打招呼:“你叫什么?”“我叫商英红。”“知道,商英凡的妹妹。”

斗转星移,物是人非。第一次去乐家花园,刚刚开始维修,一片荒凉破败的景象。第二次去大门紧闭,敲开门后,却只让站在门外往里看了看。我在八一学校十五年中,除了小学有几年住在甲、乙楼,其余时间都住在乐家花园,里面的每一个院落都留下我童年和少年的回忆。

那里树木茂密,错落有致,桑树、杏树、柿树、黑枣树、海棠树...... 每年,当硕果挂满枝头,老师就统一收摘,分发给小朋友们。而我们却是最喜欢吃那又大又甜的桑葚,自己从地上一边捡一边吃,吃得满手满嘴都是紫黑色。

那里的白玉兰种在圆形的花池里,经年累月竟长成了粗壮的大树。每当白玉兰花盛开的时节,常常令我驻足仰望,蔚蓝的天空映衬着满树洁白的花朵,使人心旷神怡。

那里有一座座别致的假山,将花园分隔成一个个幽静的小院落。我曾经将一只小刺猬养在石洞里,它死后就被我埋在了洞口。我曾经将一盒蚕养在石缝里,经常用湿毛巾包着的桑叶去喂它们,后来,它们竟然在纸盒里吐丝结茧了。

那里的亭台廊榭掩映在浓荫之中,一座座房屋都是雕梁画栋的古建筑,有的里面还有镂空的木雕花卉装饰。带床箱和三面围栏的蓝色单人床,曾经一个紧挨一个摆在里面,我们童年的梦就从这里开始。记得一天深夜,我被恶梦惊醒,阿姨急忙走过来,轻轻握住了我的小手。我一直拉着阿姨的手不肯松开,直到又重新睡去。

有多少人在默默无闻地守护着我们幼小的身体,启迪着我们稚嫩的心灵。

翻开那里的泥土,种下老师发给我们的那块带芽的土豆;采摘那里的草叶,我们用玩具炊具做出一份份饭菜...... 儿童节,老师给我们换上统一的小军装,三个班分别为海、陆、空;圣诞节,老师背着大口袋装扮成圣诞老人,把一袋袋礼物分发给每个小朋友。

如今,我已经年近花甲,乐家花园也早已经另择其主。但它的草木、山石、亭台有时还会出现在我的梦境里。

乐家花园的西面是动物园和花房,那里也是我当年最流连忘返的地方。

沿着阶梯可以登上一座土丘,土丘上散布着许多小小的洞穴,那里居住着一窝窝小狸鼠。它们主要有黑、白、黄三种颜色,有纯色的,也有两种或三种颜色相间的。我喜欢依次拜访每个家庭,有时蹲在洞前看它们津津有味地进食,有时捡根草茎伸进去引逗它们。

土丘西面是一块平地,用灰砖砌了一圈围墙,那里是两只顽皮的猴子的天地。每只猴子都拥有自己的一间小木房和一根高耸的木杆,它们脖子上都拴着铁链子,只能在一定的范围内活动。一次,一个女孩跳进围墙去捡拾掉下的东西,一只猴子突然窜过来抓住了她的头发。侯宝礼叔叔及时赶过来,狠狠教训了那只猴子。

往西是一片小柏树林,里面有一座石碑,碑顶部刻有“淑德流芳”四个字,碑前有石桌,石桌两边各有一把藤椅。树林西边有一座鸡舍,饲养着大大小小不同种类的鸡。其中个头最大的是几只火鸡,它们头部的样子和颜色都很难看,眼睛露出凶光。虽然隔着笼子,我每次去依然愿意站得远一些。

再往西走下台阶,是一群奶牛们的家园。它们或立或卧,不时发出“嚒儿~~”的叫声,好不悠闲自在。

北面则是梅花鹿家族的圈舍,它们的日子总是那么祥和宁静。我最后一次去看望它们的时候,四处冷冷清清的,只剩下一对梅花鹿夫妇和它们的一个孩子。我拔了一些青草想最后再喂喂它们,谁知它们却躲在远处不肯过来。

南面有一间独立的砖房,铁丝网将空间分隔成三部分。在左右两个空间里拥挤地生活着许许多多的虎皮鹦鹉。它们有白色的、黄色的、蓝色和绿色的。它们在鸟巢里钻进钻出,在枝杈间飞来飞去,有些就落在铁丝网上和来访者面对面。 它们欢快的鸣叫过于吵闹,常常使我无法久留。

鸟房的旁边和南边是老康伯伯负责管理的各种花卉,有的种在花畦里,有的种在玻璃暖房里。大礼堂主席台上摆放的花、教室窗台上摆放的花、还有各种报告会、各种演出结束以后献上的花都来自这里。有一次,演出正进行了一半,老师把我和几个同学叫出去,带我们来到花房。当演员谢幕的时候,我们手捧鲜花从北边跑上台去,同学们都争相把花献给站在中间的演员,我则把花献给了站在最南边的那个扮反角的演员。

如今,这里的鸡鸣鹿影已经被杂乱占据,这里的鸟语花香已经被喧嚣淹没。只有大礼堂还依然坚守在那里,它的第二层是校史馆。

我们曾经在大礼堂里参加开学典礼和毕业典礼,曾经在大礼堂看电影看教学片。在这里,我曾代表第二批入队的新队员讲话,我曾指挥本班的大合唱......

大礼堂前面的广场南侧曾种有丁香和珍珠梅,那里是小学部的北墙。北墙上曾有一排黑板,每班负责一块。我从小学到初中,一直是班里的宣传委员,在许多年里,在许多块黑板上都曾留下我的 字迹我的图画......

小学部的东面是校办工厂。记得当年建厂房的时候,由刘校长写词,音乐老师谱曲的一首歌是这样的:

66 5 3|5 6 5|66 5 3|2 3 2|1-2|3-5|6-i|6--|66 5 3|2-3|1--||

八一学校盖厂房,老师同学日夜忙......

1966年秋,当我对周围感到厌倦的时候,就独自来到校办工厂。厂房里静悄悄的,空荡荡的,只有两位师傅在那里默默地摆弄着什么。我说明来意,其中一位师傅就教我如何操作一台机床,车出一种直径约6CM的螺丝帽。在机器隆隆的轰鸣声里,我找回了充实找回了愉悦。

我和同学们曾一起去京西一个养鸭场劳动,就睡在铺着麦草的地上(那里肥嫩的填鸭和葱白很长的大葱是专供全聚德的);曾一起去果园干活,用纸袋将树上的桃子一个个包裹起来;我和同学们还曾一起去菜场卖菜,去商店卖货,去沿街卖冰棍(可惜一根也没有卖出去)。

我各门功课的作业,曾被老师选出参加学校优秀作业展览。

我穿的哥哥的补丁衣服,曾被同学拿去参加学雷锋艰苦朴素展览。

八一学校的老师和同学们都将永远留在我的记忆里。

同学情

马宇平,2009年3月初的一天,我偶然看到了你在网络上的一篇文章《我在八一学校十五年》。它引起了我的共鸣,使我对八一学校十五年的记忆,在四十三年以后又渐渐从脑海底部浮现出来。特别是那么多年过去了,你居然还能记得我,使我非常感动。

你在文章中写道:“当学校领导说商英红学习刻苦,成绩优秀,号召大家向她学习时,着实让我大吃一惊。并不是因为小学时曾在一班,主要是因为我曾听说:男孩子长大了以后能更聪明。她怎么可能比男生还强?”

马宇平,我以后的学习经历是这样的:67,68年,我在家将哥哥部分的高中课本自学了一遍,仍然看不到重进校园的希望,于是69年我参军去了山西太原。复员以后,我放弃了走上工作岗位的机会,在洛阳读了高中(比最小的同学大六岁 )。我高中时的班主任竟然是原八一学校的英语老师---韩根秀。我初中时学的是俄语,她担心我跟不上,还说准备给我补课。后来,我用考试满分的成绩让她放心了。在开封读了大学(比最小的同学大九岁),以后做中学老师直到退休。可以让我此生感到欣慰的是,我的儿子袁博不满十九岁本科毕业,如今已经是清华大学深圳研究生院的老师。

马宇平,我已经将你的文章下载,保存起来了。它唤醒了我的记忆,使我萌生了也写一篇回忆文章的冲动,就叫《我的八一学校记忆》。

马宇平,谢谢你了!

※

周华玲,我在网上看到了马宇平的回忆文章后很感慨,我把自己的这份感慨告诉了远方的儿子,他帮我在网络上寻找到了八一学校同学们的聚会空间,你是第一个看到我的消息并立即与我联络的同学。

我从小学五年级就开始戴上500多度的近视眼镜,且有200度的散光。现在眼睛又老花了,电脑上的字小,密密麻麻的,再一动起来,我就感到眼花缭乱,所以,我一直远离网络。好在电话、通信的方式还可以应用。

周华玲,由于你的指点,我在网络上看到了一些同学的近照。有名字的,我依稀还能看出同学们当年的影子;没有名字的,就只能令我感叹了。

周华玲,谢谢你了!

※

李复明,我在网上看到你的照片了,我还记得你曾经给我讲过你的名字的来历。当年,你、何红月、李力和我,咱们几个同学的家离得比较近,星期六的下午,我们有时一起结伴回家。我还记得曾经到过你和何红 月的家门口,因为天色已晚没有进去。有一次,我与何红月分手以后,不想再绕路,就直接从炮司翻墙到工司。

那年,学校将还没有去处的学生召集到学校。记得在一间小学部的教室里,我们66届的十来个女生围坐在一起,气氛沉闷而冷清。你坐在我的对面,我听说你的父亲已经被迫害致死,非常震惊。我不知道应该用怎样的言语来安慰你,只能默默地注视着你,心底里佩服你的坚强。

李复明,你曾经与何红月、周华玲、曹海云一起下乡插队,从北京到遥远的陕西,从部队大院到农家田舍,我真佩服你们的坚韧。多希望你们中能有人将那段岁月记录下来,不要让它流逝。

李复明,你说曾去我妹妹的母校香山慈幼院,希望能辗转得到我的消息,甚至因此还想让徐朝雁到单位开个介绍信,真是让我感动极了。

※

徐朝雁,记得在小学部的时候你叫徐小燕。不记得是哪年哪月,只记得是一个漆黑宁静的深夜,我被身旁一阵低沉急促的呼唤声惊醒,我隐约看见你摸黑起床穿衣后被来人带走了,心中有一种不祥的预感。后来,我才得知原来是你的父亲突然去逝了。还记得吗?你曾经带我去过你的家,那时,你的家已经搬至你母亲所在的单位。

徐朝雁,你说你已经给我寄出了三5班的同学录,我收到以后一定会好好珍藏的。你说我的儿子叫袁博,你的儿子叫袁渤,现在正在北美洲加拿大留学。咱们两人儿子的名字如此相似,真是太巧了。

※

高小平,我真的没有想到,你会这么快就得知我的消息,从遥远的北美洲芝加哥附近打来电话。分别43年了,我们有许许多多的话要说,不知不觉竟说了长达2个小时。

你说:“当年,你闭着眼睛指挥咱们班的大合唱,全班同学都注视着你,只有我自己朝旁边看,马老师急得冲我喊:看指挥!我心想,她也没有看我呀。”

听你说到这里,当时我有点迷惑,我怎么会闭着眼睛瞎指挥呢?后来,我想明白了:我和第一排的同学站在地上,其余同学站在台阶上,一排比一排高约20CM,你站在高处,所以才会有这种感觉。

高小平,初中的时候,我俩性格中有一些相似的地方,连发型都是一样的齐耳短发,从左边分开,在右上方用皮筋在根部扎起一把头发,简单且利索。记得当年,我俩单独在一起的时候比较多。下课后,我俩曾经一起在校园的小路上散步、思索;星期天,我俩曾经一起在教室的黑板上演算、讨论......

动乱,阻止了我们求知的脚步,凝固了我们启蒙的思维。同学们参军、下乡、工作,天各一方,无从联系。我却在70年,在山西太原264医院意外地接收到你的一封来信,署名为“高奔儿”。我真不知道你是怎样打听到我的下落的,我给你回了封信,却一直不知道你是否收到。你的来信,是我在郁闷中收到的唯一一封来自八一学校同学的问候。

高小平,谢谢你了!

※

李延素,还记得吗,虽然你是三4班,我是三5班,可是我们曾经一起在264医院当兵。那段艰苦、郁闷的日子我们终于熬过来了。

我们住在漏雨的宿舍里,雨水落进一个个脸盆里叮叮咚咚地响。我们早晨4点就被叫起来揉馒头,然后切三、四大筐的菜。开饭时,给伤病员打饭,给家属卖饭。开饭后打扫餐厅,然后挑着剩菜剩饭去喂猪。每天挑煤、出炉渣,白衬衣根本就洗不过来,只好正面穿脏反面穿。每年三、四月份,就被派到农场种水稻,冰冷的泥水令人寒彻肺腑,吸血的蚂蝗让人毛骨悚然......

李延素, 记得在264医院当炊事员时,你曾对我说:我想当穿白大褂的医生。听说,如今你终于实现了自己的理想。

※

朱新平,我们当兵的时候曾经在石家庄白求恩国际和平医院相遇,你还是象在八一学校时一样,一有空闲就喜欢练字。你拿出一个本子,我看到你的字写得更加飘逸、俊秀了。

记得我们是从小学五年级后开始学习毛笔字的,开始临摹的是柳体。我们对写毛笔字都很感兴趣(而你对写钢笔字也痴迷),每当作业本发下来的时候,我们喜欢互相观摩,比较谁写的字上老师画的红圈多。

※

宋毛毛,我们当兵的时候曾经在石家庄七分部招待所的楼下相遇,当时,你和你父亲在一起,还是象在八一学校时一样活泼、快乐。

在那些逍遥的日子里,我经常到你家去玩,有时一同回八一学校看看。我俩当时有一张穿军装戴军帽的合影,至今还在我的影集里。

有一天,我在家呆烦了,想到安国县庞各庄的姥姥家去玩玩,可是因为我自己没有出过远门,父母坚决不同意。我找你,你领着我找到正上班的母亲。我拿着你母亲给的钱,先买了张到定县的火车票,又买了张到安国县的汽车票,打听到安国县医药公司就往里进。办公室里正在开会,主持会议的领导问我找谁,我说找封冠卿,他起身往门外走,我问:谁是啊?这个人问:找他有什么事?我说:他是我姥爷呀。办公室里一片笑声。

宋毛毛,听说你是一名军医,继承了父母的事业,真为你感到高兴。

宋毛毛,记得你曾经改名叫宋涤尘,也不知道你现在到底叫什么名字。

※

邓艳琳,我记得你在家叫邓小平,学校给你改成邓平生,你自己又改成邓艳琳。

我还记得一年清明节,学校组织到八宝山革命烈士公墓扫墓,我陪你去骨灰堂看望你的母亲。如今,我的母亲也安葬在那里的骨灰墙里。

邓艳琳,我们当兵的时候曾经在你服役的医院相遇。那天,我跟着部队去你们医院参观学习,发现隔壁是座神秘的寺院。我控制不住好奇心,找机会翻墙进去津津有味地饱览了一番。等到想起参观学习之事,已经找不到自己部队的人了。情急之下,我随便推开一扇门想打听一下,谁知伏案工作的那一个人抬起头来,竟然是你!

虽然当时意外重逢,但是身不由己,也没敢多说几句话。

※

曹建华,我们当兵的时候,曾经在我服役的医院相遇。

那天,我端着一盘瓶瓶、盒盒的往化验室送,迎面坐着一个新化验员。我看旁边没有别人,就想向她交待一下。你抬起头来,原来竟是八一学校的同学,我们都感到很惊喜。因为你是来进修学习的,所以一有人进来,你就低下头赶紧忙起来。

曹建华,如今同学们差不多都退休了,开始互相联系起来,却得知你已经去世,太遗憾了。

曹建华,还记得吗?在宿舍里,你的床和我的床隔着过道,你的床挨着窗户,我的床右边是邓艳琳,左边是陈冀宁。

※

陈冀宁,一定还记得我们两人的隆化之行吧。那次,同学们都登上了从承德返京的列车,只有我们两人因为崇拜英雄而踏上了去隆化的路途。我们一起瞻仰了英雄的墓室、墓碑、墓亭和纪念馆,还找寻到英雄炸碉堡的所在地,又登上了附近的苔山,山上仍然能够看到当年碉堡的遗迹。我们当时的四张合影虽然不够清晰,但是我现在仍然珍藏着。

陈冀宁,在八一学校初三5班的时候,你的速写已经画得相当棒了。你准备上中央工艺美院附中,并且已经通过了专业考试。动乱让社会少了一个画家,却多了一个干练的主治医生。

1991年5月,我在母亲病重时找到你,当时你正在开会。刚一散会你就走过来,听说我母亲是消化道出血,立刻带我去找三4班的付亚利,因为她是这方面的专家。记得我们一边走你还一边安慰我说:咱们的父母都到时候了。

※

付亚利,听陈冀宁说,你已经改名叫黎力。你哥哥与我哥哥是同班同学,你与我不同班,又久未谋面,所以当我们初次见面时,你竟然记不起我是谁了。陈冀宁在一旁提醒你,你还是没有想起来。此时,你正在查房,满脑子装的都是病人的病情。

第二次,我直接找到你,你说:对不起,没有认出来。我说:是我变化太大,岁月不饶人。当你得知我当了美术老师,就想要幅画,我答应了。可是这么多年过去了,画始终没有给你。并不是我忘记了,一是因为手头的画作已经不满意,二是因为一直静不下心来画新作。退休以后练了两年笔,虽然还不太满意,可是已经实在不能再拖了,望你笑纳。

通过周华玲的帮助,我终于拨通了你的电话,才知道当年的一切,你早已经不记得了,可是我却一直不曾忘记。现在,我终于可以将自己的画作寄给你了。我终于没有失约。

付亚利,我母亲去世的时候,你在她的病床前守护,我不知道该怎样对你表达感激之情。

※

翟小英,听到你去世的消息时我非常震惊。

你是我们三5班的文体委员,音乐、体育都很出色。我们总是在你的口令中集合、站队、唱歌、喊口号。张阿英是三4班的文体委员。两个班在操场上、在饭厅前、在礼堂里、在行进的路上,不是头尾相接,就是左右相邻,总是在暗暗地比赛。如今,你们两个女生班的领队都相约走了。

还记得你们带领大家唱:“巍巍井冈山,养育着钢一连......”;“光荣北伐武昌城下,血染着我们的姓名......”;“铁流两万五千里,指引着一个前进的方向......”;“向前,向前,向前,我们的队伍向太阳......”

还记得你们带领大家喊:“团结、紧张、严肃、活泼。”;“锻炼身体、保卫祖国!锻炼身体,建设祖国!”;“一 —— 二 —— 三 —— 四!一二三四!”

翟小英,还记得我带着儿子去八一学校附近的无线电厂找过你,你还热情地带我去见了高小英和汪伍林。那时,你头戴工作帽,身穿工作服,俨然是一位工人师傅的模样了。可是你的性格却仍然像从前那样活泼。

※

吕淑君,你的性格却是比较文静、腼腆的。

我们三5班的教室在走廊的最东边,我们小组是一进门挨着墙的那一排。第一个是齐进军,第二个是我,第三个就是你。

记得有一次,我们一起去洗澡,你忘记带梳子了,我把自己的梳子借给了你。因为人很多,你不小心将我的梳子弄丢了。回到宿舍,你把你的梳子给了我。那是一把黄色的塑料梳子,只有4寸长,虽然已经掉了一个齿,但是如今我还在用它。它陪我走过石家庄、太原、开封、洛阳......许多地方;它陪我度过少年、青年、中年、老年,许多岁月。

※

张小红,你个子很高,总是坐在教室的最后一排。

我父母经常不在家。一次,我自己冒然回家差点儿迷了路,妈妈很晚才回来,见到我吃了一惊。原来,她只是临时回家一趟,马上还要走。在我无家可归的时候,曹海云,付亚利,徐朝雁......都曾带我去自己家玩过。

张小红,一个星期六的下午,你带我去你家住了一夜,玩了一天。星期日的晚上,我们又一起回到学校。我记得你们家兄弟姐妹共九个,都长得象爸爸一样高高大大的。

※

李镇美,在八一学校里,你是个子最高的同学。

你现在该有多高了呢?记得从幼稚部开始,我们就总是仰视着你,都不约而同叫你“大美美”。你性情平和,从来不欺负小朋友。长大以后,你总是站在全年级,甚至全校队伍的最前面打着校旗。可以说,你就是当年八一学校的姚明。

李镇美,因为小学五年级分班后,咱们男女生基本不接触,不说话,又因为我眼睛500度近视,所以小学曾经同班的男同学,即便记住姓名的几个,例如:董铁军、郭之文、黄苏建...... 其实见面也对不上号。

李镇美,你是个例外。

※

姚鸽,你也是个例外。

我们两个的父亲曾是同事,我们两个的家庭曾是邻居。在我们家的旧影集里,有一张我们小时候坐在台阶上的合影。你比我年龄小一些,当时还坐不稳,旁边有一只手在扶着你。

上小学的时候,有一次,我母亲领着我到北海公园游玩,碰巧遇到你母亲也领着你在游玩,于是我们又留下了一张合影。

上中学的时候,有一次,全校师生在大礼堂听一场关于白求恩事迹的报告,报告会后安排了一个歌颂白求恩的诗朗诵。诗歌是一位语文老师写的,你是男生的领诵,我是女生的领诵。记得在大礼堂北前门外,大家只合念了几遍,就拿着稿子匆匆上台了。

姚鸽,你的孙子或许已经会坐,或许已经会跑了吧?

※

小拐子,我隐约还能记起你拐着腿,在操场上和同学们互相追逐,跑来跑去的瘦弱身影。你从来没有自卑。

小拐子,对不起,我忘记你的名字了,因为在八一学校时我们就一直忽略了你的名字。你从来没有不快。

那一年,我领着孩子到圆明园游玩,碰巧遇到你也和家人在游玩。在湖中划船,在树荫下休息,你早就认出了我。当我的孩子跑进迷宫玩耍,你站在我身边叫了我一声,我诧异地望了你一眼。你说:你不是八一学校的吗?我是XXX,大家都叫我小拐子。

我们撇下各自的家人,坐在那里聊了很长时间。关于老师、关于同学、关于自己的经历...... 你的独立、坚强和乐观深深感动着我,使我难忘。

师恩难忘

幼稚部主任,你戴着眼镜,烫着头发,举止优雅,也使我难忘。

记得有一天,老师把我领到办公室门口,我看到你和妈妈正坐在里面谈话。你对我说:“英红,站到妈妈身边去。”我就走过去一直站在妈妈身边。我一岁半离开母亲,她来看望我的时候我不认识她。以后,虽然认识了,却认为妈妈就是偶尔带着好吃的来看望自己的那个人。妈妈临走果然把我的小衣服袋塞得满满的,我转身要走,你又对我说:“英红,跟妈妈说再见。”我就听你的话,朝她挥了挥手,然后用手捂着小衣袋跑回自己班里去了。

许多年以后,我带孩子去八一学校,捡拾我留在那里的十五年的记忆。我来到你的病床前,你骨瘦如柴的身体就蜷缩在我儿时曾经睡过的那种蓝色的小床里。我俯下身子轻轻对你说:“主任,我是英红,是你幼稚部的孩子,我来看你了。”你虽然已经无力回答我的呼唤,可是你无神的眼睛眨了一下,你瘦弱的身体动了一下,我想,你是听到了。

愿你安息吧。

※

小学部王老师,我也愿你得到安息。你小巧的身材,清瘦的面容,两条半长的辫子垂在肩膀上,和蔼可亲的笑容让我永远不会忘记。

记得是小学三年级的暑假,父母又没有来接我。本来,学校规定,凡是假期不回家的孩子们,不论班级全部都要集中到一起统一管理,我也曾经和不同年级的孩子们一起生活过。

王老师,你同宿舍的一位老师回家了,有一个空床位,于是你让我和你住在了一起。我除了一天三顿到食堂吃饭,你早晚都要照顾我,我俩朝夕相处了有半个月的时间。直到8月初的一天,母亲才将我接回了家。

王老师,66年初秋,我离校前曾去看望你,可是看到的却是你戒备的目光,听到的却是你谨慎的话语。在那样的混乱中,我不知道你遇到了怎样的情况,也不便多问。

许多年以后,我到八一学校去打听你的消息,才得知你因心脏病去世了。

王老师,愿我的思念陪伴着你。

※

吴天相老师,你也常常让我怀念。

记得我们班在小学二年级的时候,张炳宣老师教算术,全班同学居然都考了100分,她还因此出席了全国青年积极分子代表大会。

可是后来,我们班不知为什么忽然乱了起来。因为你带的班是优秀班集体,所以学校就让你兼任我们班的班主任。每天,你在不同年级的两个班之间跑来跑去,辛苦程度可想而知。你是怎样将我们班整治好的,我已经记不太清楚了。

只记得一次午睡,我睡得实在太沉了,竟然没有听见起床的铃声,甚至连同学们起床的响动也没有听见。舒服地一觉醒来,宿舍里一个人也没有。我的床位在最里面靠墙的地方,只要我旁边的同学忘记叫醒我,其他同学是不会经过我的床位发现我还在酣睡的。

门已经上了锁,我跳窗户出来,看到你在楼门口等我。我等着挨批评,你却只说了两个字:“跑步!” 我一口气跑到教室,在门口喊了:“报告!” 刚坐到自己的座位上,下课铃就响了。你走进来,问谁睡在我的旁边,并嘱咐那个同学说:“以后记着叫她。”

吴天相老师,感谢你对我嗜睡的宽容。

※

初中部体育老师,感谢你对我任性的宽容。

有一次,上体育课前,我在你的办公室里看到了一些绿色的沙袋。你告诉我这是绑在小腿上锻炼腿部力量的。我拿起两个就往自己小腿上绑起来。你说:“不行,你跑不动的。快去集合准备上课吧。” 我说:“我跑跑试试看。” 见你没有反对,我就沿着你平时给女生划定的越野路线跑走了。记得我是先向东经过篮球场和小学部,最后从丙、丁楼的后面跑回操场,全程大约1500米。

你正在整队准备下课,看到我回来,什么也没有说,默许了我的这次任性。

※

马少兰老师,我是你班的宣传委员。

你是我和哥哥商英凡两个人共同的班主任。小时候,哥哥散漫,我任性,一定让你费了不少心。

记得你每次上课都是精神抖擞地跃上讲台,将半长的两条发辫往身后一甩。你声音洪亮,充满激情,让我渐渐喜欢上了数学这门课程。

记得课外活动你和我们一起跳绳,两个同学摇一根长绳,你夹在我们中间一起绕着8字跑着、跳着、喊着、笑着。

记得有一次晚自习后,你到我们女生宿舍(乐家花园)来,结果竟然走不出去了。我从小在这里长大,于是自告奋勇送你穿过山洞,走过小桥。

还记得在那些动乱、荒唐的日子里,有一天,我路过校园里的一座圆池,圆池里竖立着一块又高又大又别致的太湖石。只见圆池四周围满了人,我走进抬头一看,上面站着一排人正在示众,竟然都是我尊敬的领导和老师,你就站在最北边。我唯恐你看到我,一怕你会感到难堪,二怕你会误认为我也掺和进疯狂之中。我赶紧低下头快步离去,这是我最后一次看见你。

马少兰老师,当我从同学们那里打听到你的消息,已经是43年过去了。当我从电话里听到你的声音,还能够感受到当年的亲切和熟悉。

我画了一片竹林寄给你。你辛勤培育的学生就是那一片青青的竹林,浇灌竹林的溪水中有你的汗水。我还要为你画一丛马兰花,愿你的生命永远象马兰花一样美丽。

马少兰老师,愿恶梦般的记忆永远远离你的梦境,愿你在我们的祝福中健康长寿。

※

孙老师,我是你生物小组的成员。

你曾经组织我们到校园西边的稻田里捉青蛙,做为上解剖课用的材料。

你曾经组织我们去北京农业大学参观,还带回了一些种蛋,我们用木箱和灯泡竟孵出了几只毛绒绒的小鸡。

你曾经组织我们在大礼堂观看生物教学片,记得都是前苏联拍摄的。

许多年以后,我领着孩子回到八一学校。我们从乐家花园的后面正往西走,准备去以前的动物园看一看,就听到后面有人喊:“是三5班的吗?” 我回过头来,走近一看,原来是你。你热情地请我们到家里作客,还为我们煮了两碗西红柿鸡蛋面。

※

陈秋影老师,我是你的语文课代表。

你批改我们的作文非常认真,除了挑出错别字,改正标点符号,在精彩的句子下面画上曲线,你还经常画龙点睛般地添加上几句。

记得我有一篇作文,是描写香山脚下一个卖酸枣的小姑娘。你竟然在结尾处增加了一个自然段,使整篇作文的意境一下子得到了升华。

记得一次作文的题目是《我的理想》,我在自己的作文中写道:我的理想是当一名光荣的人民教师。你在讲评时说:“我感到欣慰的是,咱们班37个同学中间还有一个同学的理想是当教师,这个同学就是商英红。”

陈秋影老师,可以告慰你的是,我实现了自己的理想,在中学教师的岗位上象你一样勤勤恳恳工作了三十年。

※ ※ ※

......

十五年的八一学校记忆,应该能够写下许许多多的文字,可惜的是,它们大多数都淹没在四十三年的岁月长河里。

是同学们唤醒了我的记忆,我废寝忘食,奋笔疾书八天,竭力从岁月的长河里打捞出那些依稀可辨的记忆。

尽管是星星点点,零零碎碎,也算了却了我对八一学校的一缕情思。

2009.3.23

校园留影

|

|

|

|

|

游泳池 |

喂小刺猬的山洞 |

|

|

|

|

|

|

从这里上去喂蚕 |

曾经的教室 |

|

|

|

|

|

|

曾经的宿舍 |

女生院南门 |

女生院 |

|

|

||

|

学校南门 |

||

乐家花园----我们曾经的女生院。在芬芳的花香中,在浓密的树荫下,我度过了人生中最美好的11年(小学1--4年级是在甲乙楼度过的)。在我的记忆里,曾经的教室(如照片)它的正西面是一个平台,平台的旁边有一株杏树。曾经的宿舍(如照片)它的西侧有一株海棠树。小亭子(如照片)的北面有一个山洞,走过山洞迎面就是一株玉兰树。东西走向的石砌假山(如照片),它的最东端与南北走向的土质假山相接,相接处有一丛迎春花。我不知道它们是谁栽种,也不知道它们曾经历了多少岁月沧桑,更不知道它们如今魂归何处。可是,在我的心里,它们永远生长在那里。每当春风吹拂的时候,杏花的灿烂,海棠花的热烈,玉兰花的清雅,迎春花的明丽,就清晰的浮现在我的眼前。

就让我用画笔用心来描绘它们的芳容吧.

|

|

|

|

杏花 |

海棠花 |

|

|

|

| 迎春花 |

玉兰花 |

童年的游戏

1.丢手绢

大家围成一个圆圈,面朝里蹲下,一起拍手唱:“丢手绢,丢手绢,轻轻地放在小朋友的后面,大家不要打电话。快点快点捉住他,快点快点捉住他。”一个人沿着圈外走,把一条手绢轻轻放在另一个人的身后继续走。如果他被另一个人发觉了,并接被捉住了,他就要继续拿着手绢沿着圈外走,寻找下一个目标。如果他没有被捉住或者没有被发觉,那么 他就可以蹲到另一个人的位置上,而这个人则要拿着手绢沿着圈外走,大家又一起拍手唱起来。

2.传电

两个两个同学并肩站在一起,围成一个大圆圈。两个同学沿着圈外追逐。被追的人可以随时站到并肩而立的两个同学的一侧,另一侧的人就要变为被追的人。被追的人如果被抓住,就要变为追逐的人。追逐的路线可以顺时针,也可以逆时针,还可以从圈里穿过。

3.跳皮筋

这是女孩子们的游戏。将橡皮筋一个套一个穿成长长的一串,两个人面对面,一个用左手,一个用右手拿着两头。大家一起唱:“小皮球,香蕉梨,马兰开花二十一,二五六,二五七,二八二九三十一,三五六,三五七,三八三九四十一, ...... , 九八九九一百一。”唱完一遍,如果跳的人没有失误,皮筋就逐渐升高。最初,拿皮筋的人胳膊是下垂的,然后手依次放在腰部、肩部、头部,最后,胳膊是向上举直的。如果跳的人失误了,就要换别人上来跳,等到再轮到自己的时候,就接着刚才的高度继续跳。

4.抓拐

这也是女孩子们的游戏。猪膝盖骨上有一块骨头,它有四个不同的面。将四块骨头随手撒开,会有不同的面朝上。将乒乓球抛起后接住,在接住之前,将四块骨头逐一翻成同一面。然后,再逐一将另外三个不同的面都翻出一次。没有 接住乒乓球或者没有一次翻成功全都算输。

5.弹球

这是男孩子们的游戏。在地上挖个浅坑,把自己的玻璃球放在右手食指处,用拇指向外弹出,去击打别人的玻璃球。玩的时候,有人蹲着,有人跪着,甚至还有人趴着。赢的人会将输的人的玻璃球据为己有。

6.夹包

标准的沙包是用六块正方形的厚布缝制而成,里面装上半袋子小石子。在两个人中间划一条线,一个人用两脚夹着沙包跳起来甩向对方,对方要在沙包停住的地方也用两脚夹着沙包跳起甩过来。沙包甩不过线或者脚踩住了线都要算输。

7.跳房

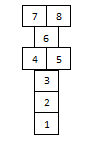

在地上画上格子,在格子里写上数字(如图)。

先将沙包扔在写有“1”的格子里,然后单脚越过“1”,落到“2”。“3”与“6”要单脚落地,“4,5”与“7,8”要双脚落地。跳到“7,8”时转身往回跳到“2”,单脚落地捡起“1”里的沙包,跳过“1”到外面。如果在整个过程中,沙包没有扔出格或压住格,脚没有踩住格,该单脚时没有双脚落地,就可以将沙包扔在写有“2”的格子里继续跳下去。否则就要换别人上场。等到再次上场的时候,就接着以前的进度继续跳。

8.扔沙包

人数相等的两拨人,一拨分成两组,面对面投掷沙包。一拨站在中间,始终面朝沙包投来的方向。沙包被接住一次加一分,被沙包打中一次减一分。如果是负一分就要罚下一人,负两分就要罚下两人,如果中间的一拨人都被罚下,那么两拨人就互换位置。

当场地中间只剩一个人的时候,如果这个人不断接住两边投来的沙包,自己这拨人就会一个接一个重新上场,转危为安。

9.翻绳

两尺左右的绳子,头尾相接成一个绳圈。先在一个人的十指间缠绕,另一个人再把绳圈翻到自己的十指间。绳圈在两个人的十指间翻来翻去,能变换出许多不同的面貌来。

10.拔根

将杨树叶子的叶面去掉,只留叶柄,用皮筋扎成一捆塞进衣服,随时随地都可以掏出几根,和别人比试一下。看谁的叶柄更有韧性,能将对方的叶柄从中间拉断。

11.蜗牛

在墙根树干上发现几只蜗牛,把它们拿在手里,几个人冲着蜗牛壳的出口,同时大声念着:“蜗牛,蜗牛,先出犄角后出头,你爹你妈给你买了香香肉,你吃不吃,你要不吃喂猫喂狗吃。”一遍一遍虔诚地念着,一直念到蜗牛从壳中缓缓地探出头来。